|

|

| TOP→祭事情報 |

本山神事(ほんやましんじ) |

|

|

|

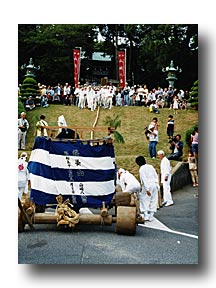

山崎八幡宮の神事山は元禄15年(1702年)、徳山藩主毛利元次は五穀豊穣を祈願して、馬場を新設するとともに、その年の秋祭りから祈願神事として、本山・爺婆山(じいばあやま)を奉納したことにはじまる。

この神事は稲の穂がはらんだ後に起こる鳥害や自然の災害を防ぎ、豊作と氏子の繁栄を祈願するための予祝神事であるといわれている。 |

|

|

|

神事山(山車)の組み立ては、釘を一本も使用せず、約120貫(約450キログラム)のカズラで丸太を結ぶ。

古い建築本来の姿を完全に残し、車輪も松の輪切りを使用する。

山車は裸坊によって神前の坂を引き上げた後、坂へ落とし御幣や御神松をうばいあう神事である。 |

|

|

「防長寺社由来」には富田十二畑の惣鎮守の杜で西国7社の神明と言い伝えられている。

また、秋の御祭礼には「神事能」が奉納された記録もあり、神事能が止まって引山(山車)大小三つの山車が奉納されることになった。

この山車を境内に引き上げて終わると、昔は神社前の参道にあたる馬場で「流鏑馬(やぶさめ)が行われた。

また、氏子中から踊り山、随兵、通り物なども出て、賑わった。 |

| 爺婆山を引き上げるところ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|